Naturwein zwischen Oh là là und Oh My God

Als ich das Buch von Sebastien Lapaque über den Naturweinpionier Marcel Lapierre ausgelesen habe, ist mein Durst sehr groß. Am liebsten würde ich sofort eine Flasche von seinem Morgon trinken. Aber das Beaujolais ist weit weg, und außerdem ist Marcel 2010 gestorben. Immerhin führen seine Kinder Camille und Mathieu das Weingut weiter. Und siehe da, den Wein gibt’s sogar in Berlin, in einer Spezial-Weinhandlung für Naturwein. Draußen ist es 30 Grad plus x. Dank meines frisch erworbenen Wissens über Naturweine schwant mir nichts Gutes. Lapierre lieferte seine jungen schwefelfreien Weine in einer ununterbrochenen Kühlkette an ein paar ausgewählte Restaurants in Paris. Die kühlten sie dort weiter, bis sie auf dem Tisch der Gäste landeten. Wie die Preußen das wohl so halten?

Die Luft in der Weinhandlung fühlt sich frisch an. Es sind keine 8 Grad, auch keine 14, aber es wird gehen.

„Ich hatte wegen dem Lapierre angerufen.“

„Ja, den haben wir.“

„Und? Muss ich was beachten?“

„Nein. Einfach aufmachen, und der ist sofort toll!“

Ich weiß, dass das nicht stimmt. „Vierundzwanzig Stunden vorher öffnen!“, schreibt Lapaque. Ich nehme also zwei Flaschen, und, weil ich nicht so oft nach Charlottenburg fahren will, nehme ich auch noch einen Cabernet Franc mit und irgendwas aus dem Süden. So schlimm wie die "orange wines", die ich bisher getrunken habe, werden sie nicht sein!

Zu Hause in Neukölln packe ich erst mal alles in den Kühlschrank. Am nächsten Abend ziehe ich einer der Lapierre-Flaschen den Korken und schenke mir ein Glas voll. Autsch! Sauer, adstringierend, Fehltongewimmel, dass es in der Nase juckt. Gut, so kenne ich die Naturweine. Und so stands im Buch. Also Mullverband drauf und zurück in den Kühler.

Vierundzwanzig Stunden später ...

Sensationell ist das, was ich jetzt schmecke. Das kann doch nicht derselbe Wein sein, denke ich. So lebendig, mit versteckten Aromen, die nach und nach zum Vorschein kommen (und wieder verschwinden) mit der steigenden Temperatur. Alle Fehltöne sind verschwunden. Die Oberfläche des Roten swingt im Glas und schimmert wie Kupfer und Samt. Begeisterung ist natürlich nie das Ergebnis objektiver Sinneseindrücke - im Wein stecken dafür zu viele euphorisierende Prozente. Aber dieser Wein ist wirklich "toll", und mir tun die leid, die ihn gleich nach dem Öffnen trinken sollten, wie im Laden empfohlen. Ich war bisher weder ein Fan der Rebsorte Gamay, noch des Anbaugebiets Beaujolais. Aber das wird jetzt mit jedem Schluck anders. Ich lerne zum ersten Mal, was hier entstehen kann, wenn die richtigen Hände am Werk sind. Oder liegt es daran, dass der Wein ein Naturwein ist?

Mathieu Lapierre bringt es auf den Punkt: „Schwefel ist fast nie hilfreich, aber manchmal ist er unerlässlich“. Bei Lapierre wird er verwendet wie ein Feuerlöscher. Einen Wein, der aus Gründen der Geschmacksqualität etwas Schwefel enthält, nicht mehr als Naturwein zu bezeichnen, obwohl sonst auf alle Zusätze im Weinberg und im Keller verzichtet wird, ist fragwürdig. Andererseits jeden Wein als Naturwein zu bezeichnen, nur weil ihm kein Schwefel zugesetzt wurde, ist Unsinn, weil die Gesamtbetrachtung der Arbeit damit in den Hintergrund gerückt wird.

Bio? Biodynamie? Naturwein?

Bio heißt, man schießt im Weinberg nicht mit Pestiziden auf alles, was einen stört: Tiere, Pflanzen und Pilze. Bio heißt, man arbeitet mit dem Verwirren von Tieren durch z.B. Pheromone (oder früher Vogelscheuchen), dem manuellen Ausreißen von Pflanzen (wie Brombeerhecken) und dem Spritzen von z.B. Schwefel, Kupfer oder Backpulver. Was dann im Keller geschieht, ist weniger streng geregelt. Aufzuckern, Stabilisieren, Klären ("Gommage"), das ist alles grundsätzlich erlaubt.

Bei den Biodynamikern sind die Bio-Auflagen graduell strikter als beim Bio allein. Dafür kommt bei Biodynamisch noch eine ordentliche Dosis Rudolf-Steiner-Hokus-Pokus mit ins Spiel. "Wenn die Mühen der Ebenen zu beschwerlich werden, knipst der eine oder andere schon mal das Licht der Mystiker an", meinte Hermann Grumbach zu diesem Thema.

Der Ansatz der Naturwinzer dagegen ist radikal: Keine Chemie im Weinberg und keine Chemie im Keller! Was den Zusatz von Schwefel angeht, scheiden sich die Geister. Man begegnet gelegentlich der Ansicht, dass Naturwein immer komplett frei davon sein muss. Ja sogar die Definition Naturwein = schwefelfrei, egal was sonst so in der Produktion passiert, kann man antreffen. Im folgenden Video erklärt Pierre Overnoy den Zusammenhang zwischen einer biologischen Arbeitsweise im Weinberg und dem Weglassen von Schwefel. Nur die Trauben, die noch den vollen Satz an natürlicher Chemie mit in den Keller bringen, können sich seiner Auffassung nach später als Wein auch selbst stabilisieren. Alle anderen nicht. Unnötig zu sagen, dass bei Overnoy radikal selektiert wird! Die Erträge sind minimal. Und die Preise entsprechend.

Unterdessen in Berlin: Oh my God

Ich war bester Laune, nachdem ich den Morgon von Lapierre geleert hatte, und beschloss die zweite Flasche meinem Freund Geoffroy nach Lothringen mitzunehmen, der mir das Buch über Lapierre geliehen hatte. Dann machte ich den Cabernet Franc auf. Jetzt ist es allerdings so: Im Unterschied zur Rebsorte Gamay stehe ich total auf die Rebsorte Cabernet Franc und bilde mir ein, sie sofort an ihrer typischen Nase zu erkennen, sobald die erste Duftwolke zu mir herüberweht. Da ich mir direkt nach dem Öffnen nicht viel erwarte, nehme ich nur einen kleinen Schluck und schiebe die mit Mullverband verschlossene Bottle zurück in den Kühler. Mit der aus Südfrankreich mache ich dasselbe. Vierundzwanzig Stunden später ist das Problem immer noch da. Der Cabernet Franc ist geruchlich gar nicht als solcher zu erkennen. Auf der Zunge blubbernde Salatsoße, denn der Wein gärt offensichtlich immer weiter, und dazu eine Bitterkeit, als wäre das Holzfass mit ausgepresst worden. Mit dem Südfranzosen ist es nicht besser. Gut, denke ich. Es sind ja nicht alle Lapierres. Ich gebe denen also noch mal einen ganzen Tag im Kühler. Und dann noch mal einen. Aber nach einer Woche reicht's. Ich gebe auf und kippe die Weine, die immerhin zwischen zwanzig und dreißig Euro gekostet hatten, ins Berliner Abwasser.

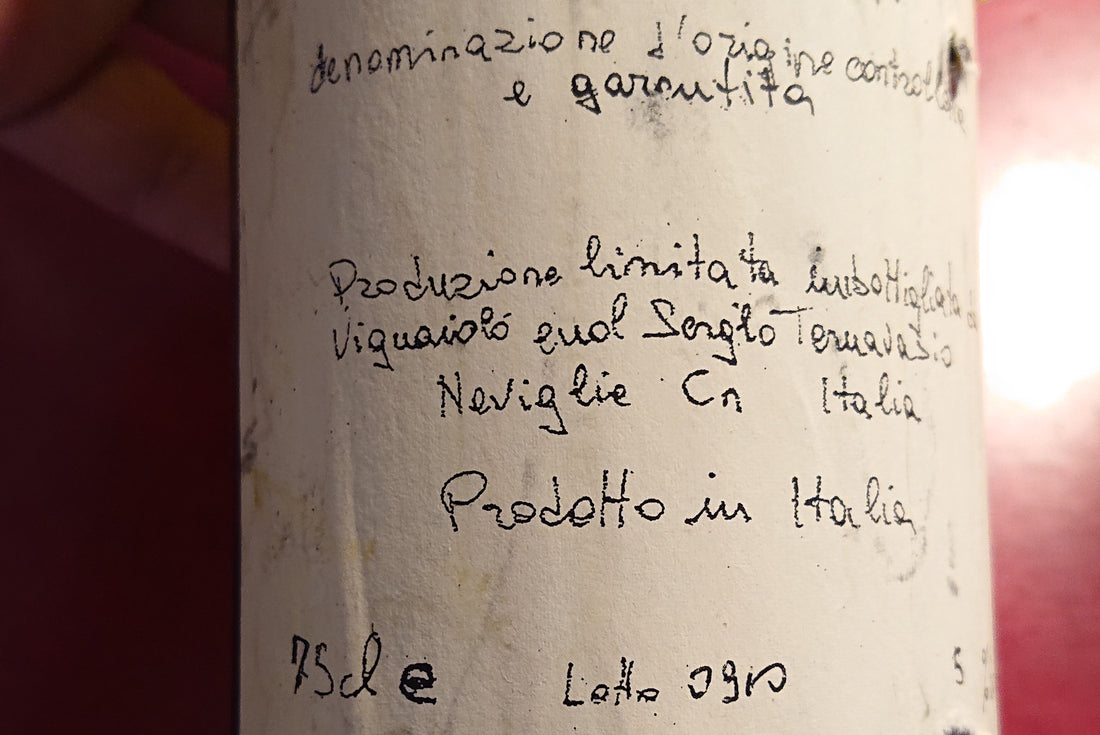

"Étiquette": Etikett und Etikette

Auf der Pariser Île Saint Louis gibt es einen Weinhändler ("caviste") namens Etiquette. Ein Abstecher dorthin lohnt sich. Der Chef Hervé ist schön schrullig, und sein Laden liegt so, dass man das Notre Dame-Wrack auf der Nachbarinsel gleich mitbestaunen kann. Bei Hervé findet man nicht nur tolle Weinetiketten - auf die legt er besonderen Wert - sondern auch Inhalte, die sich zu entdecken lohnen, selbst wenn man die Einkäufe danach stundenlang durch Paris schleppen muss. Dabei sind seine Weine allesamt Weine, die sich nicht an der herkömmlichen Weinbau-Etikette orientieren, sondern Naturweine ohne oder mit sehr geringer Schwefeldosierung. Dass er seinen Laden "Etiquette" nannte, ist auch in dieser Hinsicht kein Zufall. Sicher, auch bei einem konventionellen Wein ist das Etikett das stärkste Verkaufsargument am POS (Point of Sale). In der Kombination mit Naturwein ist es dies aber umso mehr, da hier andere Qualitäten zählen als das feudal anmutende Drei-Klassen-System der Weinklassifizierung aus Grand Cru, AOP, Vin de France. Beim Naturwein ist die gute Story (fast) alles: das Pferd, das den Boden zwischen den Reben aufreißt, die Reifung des Weins in der grobporigen Tonamphore, das hinter sich gelassene Leben als Werbetexterin in Paris. Aber Vorsicht: Naturwein ist mehr als eine Modeerscheinung und Storytelling. Die Herausforderung besteht darin, die guten Hersteller zu finden, und das ist hier noch schwieriger als bei den konventionellen. Deshalb hier noch eine Empfehlung: